카롤루스 대제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

카롤루스 대제는 742년경 프랑크 왕국의 왕으로 태어나, 814년 사망한 서로마 제국의 황제이다. 그는 정복 전쟁을 통해 프랑크 왕국의 영토를 확장하고, 서로마 황제에 즉위하여 서유럽의 정치적 통일을 이루었다. 중앙 집권화와 행정 제도를 정비하고, 종교 정책과 교회 개혁을 통해 기독교 신앙을 강화했다. 또한, 카롤링거 르네상스를 통해 문화 발전을 이끌었으며, 외교 관계를 통해 제국의 위상을 높였다. 그의 사후 프랑크 왕국은 분열되었지만, 그는 "유럽의 아버지"로 불리며 유럽 역사에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 8세기 독일 사람 - 피피누스 3세 브레비스

카롤링거 왕조의 초대 국왕인 피피누스 3세 브레비스는 궁재 카를 마르텔의 아들로, 프랑크 왕국을 통치하며 메로빙거 왕조를 종식시키고 왕위에 올라 교황과의 협력, 롬바르드 왕국과의 전쟁 승리, 아키텐 정복 등을 통해 프랑크 왕국의 영토 확장과 국력 신장에 기여했다.

| 카롤루스 대제 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 이름 | |

| 원래 이름 | Carolus Magnus |

| 독일어 | Karl der Große |

| 프랑스어 | Charlemagne |

| 영어 | Charlemagne (샬러메인), Charles the Great (찰스 더 그레이트) |

| 이탈리아어 | Carlo Magno (카를로 마뇨) |

| 스페인어 | Carlomagno (카를로마뇨) |

| 포르투갈어 | Carlos Magno (카를로스 마그노) |

| 터키어 | Şarlman (샤를만) |

| 일본어 (일반적) | カール大帝 (카-루 다이테이) |

| 일본어 (프랑스어 음차) | シャルルマーニュ (샤루루마-뉴) |

| 신분 | |

| 작위 | [[파일:Imperatores Romani.svg|가운데|30px|link=카롤루스 왕조 서로마 황제]]로마인의 황제 [[파일:Iron crown of Lombardia (icon).svg|가운데|30px|link=랑고바르드인의 왕]]랑고바르드인의 왕 프랑크인의 왕 |

| 통치 기간 | |

| 프랑크 왕 | 768년 10월 9일 – 814년 1월 28일 |

| 랑고바르드 왕 | 774년 6월 – 814년 1월 28일 |

| 로마 황제 | 800년 12월 25일 – 814년 1월 28일 |

| 대관식 | |

| 프랑크 왕 | 768년 10월 9일, 노용 |

| 랑고바르드 왕 | 774년 7월 10일 |

| 로마 황제 | 800년 12월 25일, 성 베드로 대성당, 로마 |

| 이전/이후 | |

| 프랑크 왕 | 이전: 피핀 3세 이후: 루트비히 1세 경건왕 |

| 랑고바르드 왕 | 이전: 데시데리우스 이후: 베르나르두스 |

| 로마 황제 | 이전: 이후: 루트비히 1세 경건왕 |

| 인물 정보 | |

| |

| |

| 출생일 | 748년 4월 2일 |

| 출생지 | 프랑키아 |

| 사망일 | 814년 1월 28일 |

| 사망지 | 아헨, 프랑키아 |

| 매장지 | 아헨 대성당 |

| 종교 | 칼케돈 기독교 |

| 가족 관계 | |

| 왕조 | 카롤링거 왕조 |

| 아버지 | 피핀 3세 |

| 어머니 | 레온의 베르트라다 |

| 배우자 | 데시데라타 (770년 결혼; 771년 무효) 힐데가르트 (771년 결혼; 783년 사망) 파스트라다 (783년경 결혼; 794년 사망) 류트가르트 (794년경 결혼; 800년 사망) |

| 자녀 | 곱사등이 피핀 카롤루스 유니오르 이탈리아의 피핀 루트비히 1세 경건왕 외 다수 |

| 기타 정보 | |

| 서명 유형 | 수결 |

| 공동 통치자 | 카를로마누스 1세 (768년–771년) 카롤루스 유니오르 (800년–811년) 이탈리아의 피핀 (781년–810년) |

2. 생애

카롤루스 대제는 피핀 3세의 장남으로 태어났지만, 아인하르트는 그의 출생에 대해 "공표되지 않았고, 더 이상 그것을 아는 사람도 남아 있지 않으며, 그것을 기록하는 것은 부적절하다"며 침묵하고 있다.[4] 카롤루스의 출생에 대한 논란을 두려워했기 때문이라는 추측도 있다.[4] 출생지에 대해서는 아헨[4]과 에르스탈[5]이라는 설이 있어 정해져 있지 않다.

피핀 3세의 자녀 중 카롤루스, 카를로만, 기젤라 3명이 성인이 되었고, 카롤루스와 카를로만이 후계자로 지목되었다. 751년 피핀 3세는 메로빙거 왕조의 힐데리히 3세로부터 왕위를 찬탈하여 프랑크 왕으로 즉위했고,[4] 754년 스테파노 2세가 생 드니 대성당에서 카롤루스와 카를로만에게도 도유했다.[4]

768년 피핀이 사망하자 프랑크 왕국은 양분되어 카롤루스는 아우스트라시아와 네우스트리아를, 카를로만은 부르군트, 프로방스, 랑그도크를 차지했지만, 둘 사이는 좋지 않았다.[4] 771년 카를로만이 사망하고 카를로만의 아내는 랑고바르드 왕국으로 망명하면서 카롤루스는 프랑크 전역의 왕이 되었다.[4]

813년 카롤루스는 루트비히를 공동 황제로 삼았으며, 814년 1월 28일 아헨에서 71세로 사망하여 아헨 대성당에 매장되었다.

카롤루스 대제는 프리드리히 1세에 의해 1165년 파스칼 3세에 의해 성인으로 추대되었으나, 알렉산데르 3세는 반대했다.[24] 이후 카롤루스 대제 숭경은 아헨 교구와 오스나브뤼크 교구에서 허용되었다.[25] 프리드리히 2세는 1215년 카롤루스 대제의 유골을 성유물 용기 "카롤루스의 슈라인"(Karlsschrein)에 안치했다.[26]

아인하르트에 따르면 카롤루스 대제는 뚱뚱하고 키가 컸으며(약 195cm), 풍성한 은발에 목소리는 약간 높았다. 승마, 사냥, 수영에 능했으며, 특히 수영을 좋아해 아헨 궁정에 큰 온천 수영장을 설치했다. 구운 고기를 좋아했고, 술은 거의 마시지 않았다.

글을 읽고 쓰는 것은 할 수 없었지만, "KAROLUS"라는 글자를 조합하여 서명했고, 밤마다 석판에 글씨 연습을 했다. 라틴어는 능숙했고, 그리스어도 이해할 수 있었다. 식사 중에는 아우구스티누스의 『신국론』을 읽는 것을 좋아했다.

복장은 소박했는데, 삼베 속옷과 비단 조끼, 바지, 각반을 착용하고 신발을 신는 실용적인 스타일을 선호했다. 의식 때를 제외하고는 로마풍 정장을 즐겨 입지 않았다.

카롤루스 대제의 말로는 "평화 없이는 하느님을 기쁘게 할 수 없다.", "나의 임무는 거룩한 그리스도의 교회를 세우는 것이다." 등이 있다.

797년 아바스 왕조의 하룬 알 라시드로부터 코끼리 아불 알 아바스와 원숭이를, 9세기 초 아글라브 왕조로부터 사자와 곰을 선물 받았다. 궁정 정원에는 사슴, 고라니, 다마사슴, 공작, 꿩, 비둘기, 자고새, 오리 등이 있었다.

카롤루스 대제는 프랑스 트럼프에서 하트 킹의 모델이 되었다.

카롤루스 대제는 알쿠인 등 많은 학자·시인들에게 칭송받았다. 중세 라틴 문학에서는 랑고바르드 정복, 대 작센 전쟁, 바이에른 공작 타실로 제압, 기독교 신앙, 예술 보호, 아헨 시 건설 등이 칭송되었다.[27] 중세 프랑스 문학에서는 "왕의 시군"(≫Cycle du roi≪)이 생겨났으며, 『롤랑의 노래』, 『샤를마뉴의 순례』, 『아스프르몽의 노래』 등으로 구성되었다.[28] 중세 독일 문학에서도 카롤루스 대제와 신하들을 둘러싼 작품이 생겨났지만, 프랑스 무훈시의 번안으로 종교적인 색채가 강했다. 콘라트 사제 『롤란트의 노래』는 카롤루스 대제 중심의 이야기로 바뀌었다.[29] 볼프람 폰 에셴바흐의 『빌레할름』은 카롤루스 대제의 정신을 계승하는 용자를 묘사한다.[30]

카롤루스 대제를 둘러싼 전설은 많다. 그림 형제 『독일 전설집』에는 아헨과의 관계, 도시 이름 유래, 백조의 기사 전설 등이 있다.[31]

2. 1. 어린 시절과 즉위

카롤루스는 740년 또는 742년 4월 2일 프랑크 왕국 왈롱 에르스탈에서 피핀 3세와 레온 출신 베르타의 맏아들로 태어났다.[5] 왈롱 에르스탈은 아버지 피핀 3세의 별장이 있는 곳이었다. 일설에는 카롤루스가 피핀 3세와 랑의 베르트라다가 정식으로 결혼하기 전에 태어났다고도 한다. 이 때문에 카를로만 2세나 카롤루스의 반대파들은 카롤루스를 사생아로 규정하며 인신 공격하였다.[4]

어머니 랑의 베르트라다는 메로빙거 왕조의 외손이었다. 카롤루스가 태어나기 전 할아버지 카를 마르텔은 피핀 2세의 서자였으나 권력을 장악하였다. 카를 마르텔은 사라센 군의 침입을 막아 프랑크 왕국을 구원하여 명성을 쌓았다. 카롤루스가 어렸을 때 아버지 피핀은 왕족과 그의 형제들과의 싸움을 통해 권력을 차지했고 751년에는 교황 자카리아의 승인을 받아 메로빙거 왕조의 마지막 군주 힐데리히 3세를 폐위하고 프랑크 회의에 의해 왕이 되었다. 한편 그는 소년기에 아버지 피핀이 형제들을 제거하고 권력을 쟁취하는 과정을 목격하면서 자랐다.

카롤루스가 태어난 뒤 동생인 카를로만, 여동생 기젤라 등이 태어났다. 카롤루스는 일찍부터 부왕을 닮아 욕심이 많았고, 권력에 대한 불굴의 의지를 갖고 있었다. 카를로만 2세는 카롤루스가 부모의 결혼 전에 태어났다며 그를 사생아라고 깎아내렸다. 카롤루스나 카를로만 2세는 서로 자신만이 아버지의 진정한 후계자라고 주장했고, 아버지 피핀 3세는 두 형제에게 서로 협력할 것을 설득했지만 소용이 없었다.

754년 교황 스테파노 2세는 롬바르드족의 공격으로 도움을 요청하기 위해 프랑크 왕국을 방문하였는데, 이때 카롤루스는 국왕의 장자 자격으로 교황을 영접했다.

스테파노 2세는 피핀과 그의 아들인 카롤루스, 카를로만에게 왕호를 수여했고, 피핀은 스테파노 2세에게 교황의 영지 내에서 롬바르드족의 축출을 약속한다.

이후 피핀은 760년부터 아키텐 지역으로 해마다 진출하면서 피레네산맥까지가 프랑크 왕국의 영토임을 확인하였고 그 원정에는 언제나 카롤루스가 동행하였다. 부왕 생전 귀족가의 딸 이멜트루다와 결혼했으나 카롤루스는 다시는 그녀를 가까이 하지 않고, 랑고바르드 왕국의 왕 데시데리우스의 둘째 딸 데시데리아와 재혼했다. 그러나 771년 데시데리우스가 자신과 동생 카를로만 2세의 경쟁에서 동생 카를로만의 손을 들어주자 카롤루스는 데시데리아를 폐하고, 히스파니아 백작의 딸 힐데가르트와 재혼하였다.

768년 9월 24일 아버지 피핀 3세가 죽자 왕위를 계승하였다. 그는 아우스트라시아와 북부 지역을 차지하고 프랑크 왕국의 왕(Rex Francoeum)이라는 칭호를 받았다. 동생 카를로만 2세는 부르군트와 프로방스, 네우스트리아를 상속받았다. 771년에 카를만이 사망하자 카를만의 아내 겔베르가는 어린 자녀와 함께 랑고바르드 왕국으로 망명했고, 카를은 프랑크 전역의 왕이 되었다.

2. 2. 정복 전쟁과 제국 확장

카롤루스 대제는 즉위 초 아키텐의 반란을 진압하고, 게르만족과 바스크족의 반란도 무자비하게 진압했다. 그는 40여 년간 재위하며 작센을 정벌하고(772년~804년), 랑고바르드 왕국을 멸망시켜 합병했다(774년). 사라센 토벌도 시도했으나 이베리아 반도 원정에서는 참패했다(777년, 778년).[39]

동생 카를로만 2세가 사망(771년)하면서 단독 통치자가 된 카롤루스 대제는 데시데리우스 왕을 쳐서 이탈리아를 점령하고 일부를 로마 교황에게 기증했다.[39] 작센족과 랑고바르드 왕국을 정복하고, 스페인 국경에 변경령을 설치, 바이에른과 케른텐을 병합했다. 아바르족과 벤드족을 정복하여 서유럽의 정치적 통일을 달성했다.

카롤루스 대제는 광대한 영토를 다스리기 위해 부족법전을 성문화하고, 중앙 관리를 파견하여 중앙집권적 지배를 강화했다. 지방 봉건 제도를 활용하고, 정복한 부족에게 기독교로 개종시켜 사상적 통일을 꾀했다.

791년부터 아바르족을 공략, 795년과 796년에는 판노니아 평원의 링 성곽을 함락시키고 재물을 탈취했다. 803년 아바르족 칸 조던이 항복하고 프랑크 왕국의 신하가 되었다.

카롤루스 대제의 첫 원정은 작센 전쟁이었다(772년). 작센족은 에레스부르크의 이르민술을 파괴당하자 프랑크 왕국을 침략했다. 이 원정은 30년 가까이 지속되었다.

교황 하드리아노 1세는 772년 카롤루스 대제에게 롬바르드 왕 데시데리우스에게 점령당한 도시를 되찾아달라고 요청했다. 카롤루스 대제는 군대를 소집, 773년 파비아를 포위했다.

774년 4월, 카롤루스 대제는 로마에서 부활절을 기념하고 교황과 맹세했다. 피핀의 기증에 명시된 교황령과 권리에 대한 분쟁은 수세기 동안 이어졌다.

774년 6월, 롬바르드족은 항복했고, 카롤루스 대제는 데시데리우스를 폐위하고 롬바르드 왕이 되었다. 이는 "유례없는" 일이었다. 카롤루스 대제는 롬바르드 귀족과 도시 엘리트의 지지를 확보하여 평화적으로 합병했다.

작센족은 카롤루스 대제가 이탈리아에 간 틈을 타 프랑크 변경을 습격했고, 774년 가을 프랑크족이 반격했다. 카롤루스 대제는 프리울리 공작 흐로드고드의 반란을 진압하고 롬바르디아 지배를 강화했다.

776년, 카롤루스 대제는 작센족을 상대로 짧고 파괴적인 원정을 벌였다. 많은 작센족이 항복하고 세례를 받았다. 777년, 파더보른 회의에서 더 많은 작센족이 지배를 받았지만, 비두킨트는 덴마크로 도망쳐 반란을 준비했다.

파더보른 회의에는 알-안달루스의 반체제 파벌 대표들도 참석했다. 카롤루스 대제는 남부 변경 안보 강화와 영향력 확대를 위해 개입, 778년 론세보 계곡 전투에서 바스크족에게 패배했다.

781년, 카롤루스 대제는 로마에서 피핀과 루이에게 왕관을 씌웠다. 비잔틴 제국 대표단과 만나 딸 로트루드를 콘스탄티누스 6세와 약혼시켰다.

782년, 비두킨트가 돌아와 작센을 공격했다. 카롤루스 대제는 페어덴 학살에서 4,500명의 작센 포로를 참수했다. 이후 ''Capitulatio de partibus Saxoniae''를 반포, 이교도 행위에 사형을 내렸다.

783년부터 카롤루스 대제는 베스트팔렌과 튀링겐에서 작전을 계속, 재산을 빼앗고 작센 포로를 노예로 끌고 갔다. 785년, 비두킨트가 세례를 받으며 작센 전쟁이 종결되었다.

786년, 카롤루스 대제는 베네벤토 공국으로 진군, 베네벤토의 아레키스 2세 공작의 항복을 받았다. 787년 제2차 니케아 공의회에 대한 반발로 딸 로트루데와 콘스탄티누스 6세의 약혼을 파기했다.

아레키스가 비잔틴 군대를 요청했으나, 계획이 마무리되기 전 사망했다. 카롤루스 대제는 베네벤토의 그리모알드 3세를 베네벤토 공작으로 복귀시켰다. 비잔틴 군대는 패퇴했다.

카롤루스 대제는 바이에른의 타실로 3세를 폐위하고 바이에른을 병합(788년), 레겐스부르크에 머물며 아바르 전쟁에 집중했다. 792년, 곱추 피핀의 암살 음모가 발각되어 수도원으로 보내졌다.

790년대 초, 카롤루스 대제는 교회 문제에 집중, 792년 양자론 논쟁을 해결하고 제2차 니케아 공의회에 대한 대응을 공식화했다. 794년 프랑크푸르트 공의회를 소집, 양자론과 니케아에 대한 입장을 확인하고 여러 개혁을 단행했다.

790년대 원정은 이전보다 파괴적이었다. 카롤루스 대제는 많은 작센족을 강제 이주시키고 아헨에 궁전을 건설했다. 이탈리아의 피핀은 아바르족과의 전쟁에 참여, 프랑크 지배를 동쪽으로 확장했다.

카롤루스 대제는 외교를 통해 영향력을 확대, 머시아의 오파와 평화 조약을 맺고(796년) 여러 잉글랜드 통치자를 보호했다. 아스투리아스의 알폰소 2세와 동맹을 맺었다.

아버지 피핀 3세 사후, 카롤루스 대제는 773년 교황 하드리아누스 1세의 요청으로 랑고바르드 왕국을 공격, 774년 수도 파비아를 점령하고 포 강 유역을 장악, 스스로 랑고바르드 국왕이 되었다.[8] 중부 이탈리아 땅을 교황에게 기증하고, 정복지에 프랑크계 귀족을 백작으로 파견했다.

772년 시작된 작센 전쟁은 804년 완전히 복속될 때까지 10번 이상 이어졌다. 785년 비두킨트를 항복시켰지만 저항은 계속되었다. 카롤루스 대제는 작센족을 분산 이주시키고 프랑크족을 이주시켰다. 엘베강에서 엠스강에 이르는 광대한 지역이 프랑크 왕국에 복속되었다.

778년 이베리아 반도 원정에서 사라고사를 제압했으나, 피레네 산맥에서 바스크인의 습격으로 큰 손실을 입었다(론세스바예스 전투). 이 전투는 『롤랑의 노래』의 소재가 되었다. 795년 스페인 변경백령을 설치, 아키텐을 루트비히 1세를 왕으로 한 아키텐 왕국으로 재편했다. 801년 바르셀로나까지 지배지가 확장되었다.

프리지아족과 싸우고, 브르타뉴를 진압, 788년 바이에른족을 정복했다. 791년 슬라브인과 아바르족을 토벌, 792년 빈에 페터 교회를 건설했다. 796년 아바르 궁전에 도달, 대규모 약탈로 아바르족은 쇠퇴했다.

카롤루스 대제는 영국, 아일랜드, 이베리아 반도, 이탈리아 남단을 제외한 서유럽 세계의 정치적 통일을 달성, 잉글랜드, 덴마크, 스칸디나비아 반도를 제외한 모든 게르만 민족을 지배했다.

카롤루스 대제는 교회와 수도원을 세우고 고대 로마 학문과 라틴어를 연구했다. 로마식 전례를 채택, 성직자를 관직에 임명, 십일조 납부를 철저히 했다. 주민을 가톨릭교회로 개종시켜 프랑크화했다. 백작을 지방 관료화하고, 순찰사를 파견, 중앙 집권화를 시도했다. 장원령을 내리고, 도로 개수, 교역 보호, 은화 화폐 제도 정비 등 시책을 펼쳤다. 아바스 왕조와 우호 관계를 유지했다.

2. 3. 서로마 황제 즉위

799년 5월, 교황 레오 3세는 반대파들의 습격을 받자 카롤루스의 궁정으로 피신해 지원을 요청했다. 카롤루스는 교황 레오 3세에게 지원을 약속하고 호위병력을 붙여 이탈리아로 되돌려보냈다. 서로마 제국 멸망 이후, 로마 제국의 종주권은 동로마 제국에게 있는 것으로 인식되었다. 당시 로마 가톨릭 교회는 동로마 황제의 간섭을 받고 있었고 로마 교황은 동로마 제국의 영향력에서 벗어나고자 했는데, 그 적임자로 프랑크 왕국의 카롤루스를 선택했다.[18]교황의 제의를 받아들인 카롤루스는 800년 11월 교황과 함께 로마로 가서 반대파를 제거하고 교황에게서 황제의 예우로 영접을 받았다. 성 베드로 대성당에서 열린 성탄절 미사 때 로마인들이 카롤루스를 황제라고 찬양하자, 교황은 성유식을 집전하여 카롤루스에게 왕관을 씌워주고 '''카롤루스 아우구스투스'''라는 이름으로 서로마의 황제로 임명하였다. 그는 짐짓 놀라는 듯 하더니 이내 제관을 수여받았다.[18] 이로써 서로마 제국의 부활이 선언되었으나 동로마 제국에서는 그를 황제로 승인하기를 거부했다. 나중에 812년 동로마 제국 황제인 미카엘 1세 랑가베는 카롤루스를 황제로 승인하였다. 그러나 프랑크인의 황제라 칭하여 로마 황제로 인정한 것은 아니었다.[18]

당시까지만 해도 프랑크 왕국은 형식적으로 동로마 제국의 종주권을 인정하고 조공을 바치는 처지였다. 그러나 800년경 카롤루스 자신이 옛날 로마 제국의 서부지역을 거의 다 차지했다는 것과 동로마 제국은 황태후인 이레네가 다스리고 있다는 점이 그로 하여금 자신도 황제가 되지 못할 것이 무엇이냐는 생각을 하게 해 주었다.[18]

카롤루스는 로마를 통치했던 동로마 제국 황제로 사실상의 최후의 로마 황제로 인식되는 유스티니아누스 대제 이후 자신이 적법한 로마 황제라고 선언하였다. 황제 즉위는 형식적인 것에 지나지 않았지만, 이는 대내외적으로 프랑크 왕국의 통치권을 분명히 하고, 로마 가톨릭 교회와의 유대를 더욱 강화하며 동시에 이후 유럽의 국가들의 이상적인 통치 방향을 제시하는 것이었다.[18]

797년, 동로마 제국에서 이레네가 황제 콘스탄티노스 6세를 폐위하고, 사상 처음으로 여제를 칭했다. 이 여제의 즉위는 제국의 서부에서는 참칭으로 인정되지 않았고, 동로마 황제위는 공석 상태로 간주되었다.[19]

800년 11월, 카롤루스는 바티칸의 성 베드로 대성당에서 열리는 크리스마스 미사에 참석하기 위해, 장남 카를 (소년 왕), 고위 성직자, 백작, 병사들로 구성된 대규모 수행단을 이끌고 이탈리아로 향해 다섯 번째 알프스 산맥을 넘었다. 로마에서 약 15km 떨어진 곳에서 카롤루스는 로마 교황 레오 3세로부터 직접 영접을 받았다. 그리고 성 베드로 대성당까지 깃발이 펄럭이는 행렬의 한가운데에서 말을 타고 군중의 환호를 받으며 나아가자, 레오 3세는 카롤루스를 대성당 안으로 인도했다.

800년 12월 25일 오전 미사에서 베드로의 무덤 앞에서 무릎을 꿇고 일어선 카롤루스에게 레오 3세는 "'''로마 황제'''"로서의 제관을 수여했다. 이때 주변 사람들은 모두 "고귀한 카롤루스, 신에 의해 대관되고 위대하고 평화로운 로마인의 황제 만세"라고 외쳤다고 한다. 이후, 카롤루스는 자신의 공문서에서, 그 동안 사용해 오던 "로마인의 파트리키우스" 칭호를 고쳐, "로마 제국을 다스리는 황제"라고 서명하기 시작했다.[18]

이 대관에 대해서 당시 카롤루스를 섬기던 아인하르트가, 레오 3세와 카롤루스 사이에 인식 차이가 있었다고 하며 "만약 미리 대관이 있을 것을 알았다면, 성 베드로 대성당의 미사에는 참석하지 않았을 것이다"라는 카롤루스의 말을 전하고 있지만, 현재 역사학에서는 이것이 사실이라고 생각되지 않는다.[19] 적어도 카롤루스는 자신의 대관에 대해 사전에 알고 있었고, 또한 황제 즉위에 대한 의욕도 있었을 것이라는 점이 여러 연구를 통해 제시되고 있다.[20] 레오 3세는 전년 799년에 반대파에게 습격당해 카롤루스에게 도망친 적이 있었다. 카롤루스의 대관은 레오 3세를 도운 것에 대한 보상이자, 교황권의 우위를 확인하는 것이었으며, 동로마 제국에 대한 대항 조치이기도 했다.

카롤루스가 로마 황제로 대관되자, 콘스탄티노폴리스의 황제는 카롤루스의 대관을 황제 칭호의 참칭으로 간주하고, 서방의 제위를 주장하기 위해서는 동로마 황제의 승인이 필요하다고 강경하게 반발했다. 그것은 서유럽 세계에서도 전통적인 인식이었지만, 당시 동로마 황제는 여제였기 때문에 제국의 서부에서는 정당한 황제로 간주되지 않았다.[19]

카롤루스는 자신의 황제 칭호를 제국 동방에서도 승인받기 위해 동로마 제국의 궁정에 사절을 보냈다. 동로마 제국의 여제 이레네로부터 이레네와 카롤루스에 의한 동서 로마 제국을 통일하기 위한 결혼이 제안되었고,[21] 이 제안에 카롤루스도 긍정적이었지만,[22] 곧 이레네가 쿠데타로 실각했기 때문에, 이 결혼은 실현되지 못했다. 동로마 제국은 처음에는 카롤루스의 황제권을 쉽게 승인하려 하지 않았지만, 이레네 사후 812년에 마침내 양자 간에 타협이 성립하여, 동로마 황제 미카엘 1세는 카롤루스의 제위를 인정하고, 대신 카롤루스는 남부 이탈리아 일부와 상업이 번성한 베네치아를 동로마 영토로 양도하는 것을 승인했다. 다만, 이 때에도 동로마 측에서는 "로마인의 황제"는 콘스탄티노폴리스의 동로마 황제뿐이라고 하여, 카롤루스에게는 "로마인의 황제"가 아닌 "프랑크인의 황제"로서의 지위만을 인정했다.

서유럽적 입장에서 본다면, 지금까지 지중해 세계에서 유일한 황제였던 동로마 황제에 대해, 서유럽의 게르만 사회에서도 황제가 탄생한 것은 큰 의미를 지니며, 로마 교회와 서유럽은 동로마 황제의 종주권으로부터 정치적, 정신적 독립을 이루었다고 평가받고 있다. 이 사실은 서유럽의 정치적 통합과 함께, 로마, 게르만, 기독교의 세 요소로 이루어진 하나의 문화권의 성립을 상징하며, 또한 세속 권력과 교권의 두 중심이 병립하는 독자적인 세계의 성립이기도 했다.[23]

3. 통치와 정책

카롤루스 대제는 801년 이탈리아를 떠난 후, 아헨을 중심으로 통치를 더욱 공고히 하였다. 이 시기에는 제국 내 평화가 유지되면서 내부 통치에 집중할 수 있었다. 비록 국경 방어를 위한 전쟁은 계속되었지만, 카롤루스 대제가 직접 군대를 이끄는 경우는 드물었다. 스페인 변경백령은 루이 1세의 코르도바 토후국에 대한 원정을 통해 크게 확장되었으며, 801년 바르셀로나 점령으로 절정에 달했다.

아헨 궁전에 카롤루스 대제가 지은 팔라틴 예배당은 종교 및 교회 문제에 대한 그의 관심을 보여주는 대표적인 건축물이다.

3. 1. 중앙 집권화와 행정 제도

카롤루스 대제는 광대한 영토를 효과적으로 다스리기 위해 여러 정책을 시행했다. 먼저 각 부족에게 고유의 법전을 성문화하여 부족의 독립성을 인정했다. 이는 각 지역의 특수성을 존중하면서도 중앙의 통제를 유지하기 위한 전략이었다.[39]동시에 중앙 정부에서는 그라프, 순찰사 등의 관리를 파견하여 중앙 집권적 통치를 강화했다. 그라프는 지방 행정관으로서 왕의 대리인 역할을 수행했고, 순찰사는 지방을 순회하며 왕의 명령이 제대로 이행되는지 감시했다. 이러한 관리 파견은 중앙 정부의 권위를 지방까지 확산시키고, 지방 세력의 독자적인 성장을 억제하는 데 기여했다.[39]

또한, 카롤루스 대제는 지방 봉건 제도를 적극 활용했다. 이는 중세 봉건 사회의 발전에 중요한 기반을 마련했다. 봉건 제도는 왕이 충성의 대가로 귀족들에게 토지를 나누어주고, 귀족들은 그 대가로 왕에게 군사적 지원과 세금을 제공하는 시스템이었다. 이러한 시스템은 중앙 정부의 통치력을 강화하는 동시에, 지방 귀족들의 세력을 안정적으로 유지하는 데 도움이 되었다.[39]

더불어, 카롤루스 대제는 피지배 부족들에게 기독교 신앙으로 개종을 장려하여 사상적 통일을 추구했다. 이는 종교를 통해 제국의 통합을 강화하려는 시도였다. 기독교는 단순한 종교적 믿음을 넘어, 당시 사회의 문화, 교육, 윤리의 중심 역할을 했기 때문에, 개종은 곧 프랑크 왕국의 사회 시스템에 편입되는 것을 의미했다.[39]

802년의 ''Capitulare missorum generale''는 왕실 관리들의 행동을 규제하고, 모든 자유민에게 카롤루스 대제에 대한 충성 서약을 요구하는 내용을 담고 있었다. 이 칙령은 missi dominicila 제도를 개혁하여, 성직자와 평신 귀족을 쌍으로 임명해 정의를 시행하고 정해진 영토에서 통치를 감독하도록 했다.

카롤루스 대제는 missila 외에도 자신의 아들들을 부왕으로 임명하여 제국의 일부를 다스리게 했다. 카를은 789년 또는 790년에 노스트리아 지역을 받았고 800년에 왕이 되었다. 피핀과 루이는 각각 이탈리아와 아키텐에서 왕으로서 어느 정도 권한을 행사했지만, 최종 결정은 카롤루스 대제가 내렸고, 필요에 따라 직접 개입했다.

806년의 칙령 왕국 분할령|Divisio Regnorumla (''왕국의 분할'')은 카롤루스 대제의 사후 제국 분할 계획을 담고 있었다. 장남 카를은 프랑키아, 작센, 노르트가우, 알레마니아 일부를 상속받는 등 가장 큰 몫을 받았다. 피핀은 바이에른 대부분과 알레마니아를, 루이는 프로방스, 세프티마니아, 부르군디 일부를 받았다. 그러나 카롤루스 대제는 황제 칭호의 상속에 대해서는 명확히 언급하지 않았다. 분할령la은 또한 형제 중 한 명이 카롤루스 대제보다 먼저 사망할 경우, 그들의 아들이 지분을 상속하도록 규정하고, 후손들 간의 평화를 촉구했다.

3. 2. 종교 정책과 교회 개혁

카롤루스 대제는 종교 및 교회 문제에 많은 관심을 기울였으며, 재위 기간 동안 23번의 시노드를 개최했다. 그의 시노드는 특정 시점에 특정 문제를 해결하기 위해 소집되었지만, 일반적으로 교회 행정 및 조직, 성직자 교육, 예배와 의식의 적절한 형태를 다루었다.[39] 카롤루스 대제는 기독교 신앙을 왕국 통합의 요소로 사용했고, 그 결과 교회의 통일을 강요하려 했다. 그는 교황 아드리아노로부터 얻은 교회법 서적인 ''Dionysio-Hadriana''의 편집된 버전을 시행했고, 제국 전역의 수도원에서 성 베네딕투스 규칙의 사용을 의무화했으며, 프랑크 왕국의 관습에 맞게 로마 교회 예식에서 채택된 표준화된 전례를 장려했다. 카롤링거 왕조의 통일 촉진 정책은 제국 전역의 다양한 관행을 제거하지는 않았지만, "통일성이 아닌 조화"를 이룬 공유된 교회 정체성을 만들었다.그의 모든 백성이 "기독교인"으로서의 상태는 중요한 관심사였다. 카롤루스 대제의 정책은 평신도들에게 설교하는 것을 장려했으며, 특히 그들이 이해할 수 있는 자국어로 설교하도록 했다. 그는 주기도문과 사도신경을 암송할 수 있는 것이 필수적이라고 믿었고, 성직자들이 그것과 기독교 윤리의 다른 기본 사항들을 가르치도록 보장하기 위해 노력했다.

카롤루스 대제와 그의 후계자들이 기독교 교리와 관행을 표준화하고 프랑크족의 관행을 조화시키려는 노력은 유럽 기독교의 발전에 필수적인 단계였으며, 로마 가톨릭 또는 라틴 교회는 "신학적 또는 교회론적 현상이 아닌 역사적 현상으로서 카롤링거 왕조의 산물이다."라고 평가된다. 중세 유럽의 크리스트교 세계 개념이 지역 전통의 집합이 아닌 서방 기독교인들의 포괄적인 공동체라는 것은 카롤링거 왕조의 정책과 이념의 결과라고 할 수 있다. 카롤루스 대제의 교리적 정책은 filioquela의 사용을 장려하고 제2차 니케아 공의회를 반대하면서 서방과 동방 기독교 간의 분열이 심화되는 중요한 단계였다.

오토 2세는 1000년에 카롤루스 대제를 시성하려 했다. 1165년, 프리드리히 1세는 대립교황 파스칼 3세를 설득하여 카롤루스 대제를 성인으로 추대하게 했다. 파스칼의 행위는 유효하지 않은 것으로 간주되었기 때문에, 카롤루스 대제는 교황청에 의해 성인으로 인정받지 못했다. 이러한 공식적인 인정에도 불구하고, 그의 숭배는 아헨, 랭스, 프랑크푸르트, 취리히, 레겐스부르크에서 행해졌으며, 그는 샤를 5세 치세 이후 프랑스에서 숭배를 받아왔다.

카롤루스 대제는 또한 개신교 종교 개혁의 인물들로부터 주목을 받았는데, 마르틴 루터는 그가 레오로부터 대관을 받음으로써 교황에게 복종한 것처럼 보인다고 비판했다. 그러나 존 칼빈과 다른 개신교 사상가들은 그를 종교 개혁의 선구자로 보았는데, 이는 ''카롤린 서적''(Libri Carolini)에서 이미지와 유물 숭배를 비난하고, 카롤루스 대제와 그의 후계자들이 교황의 세속적인 권력과 갈등을 벌인 점을 주목했기 때문이다.

3. 3. 문화 정책과 카롤링거 르네상스

794년 카롤루스는 독일 북서부 아헨에 궁정과 왕실 교회를 짓고, 이곳을 사실상의 수도로 정했다. 그는 고대 로마 제국의 위엄과 영광을 되살리고, 유스티니아누스 대제 때의 로마 제국의 번영을 부활시킬 것을 선언하고 고대의 학예 부흥을 선언하였다.

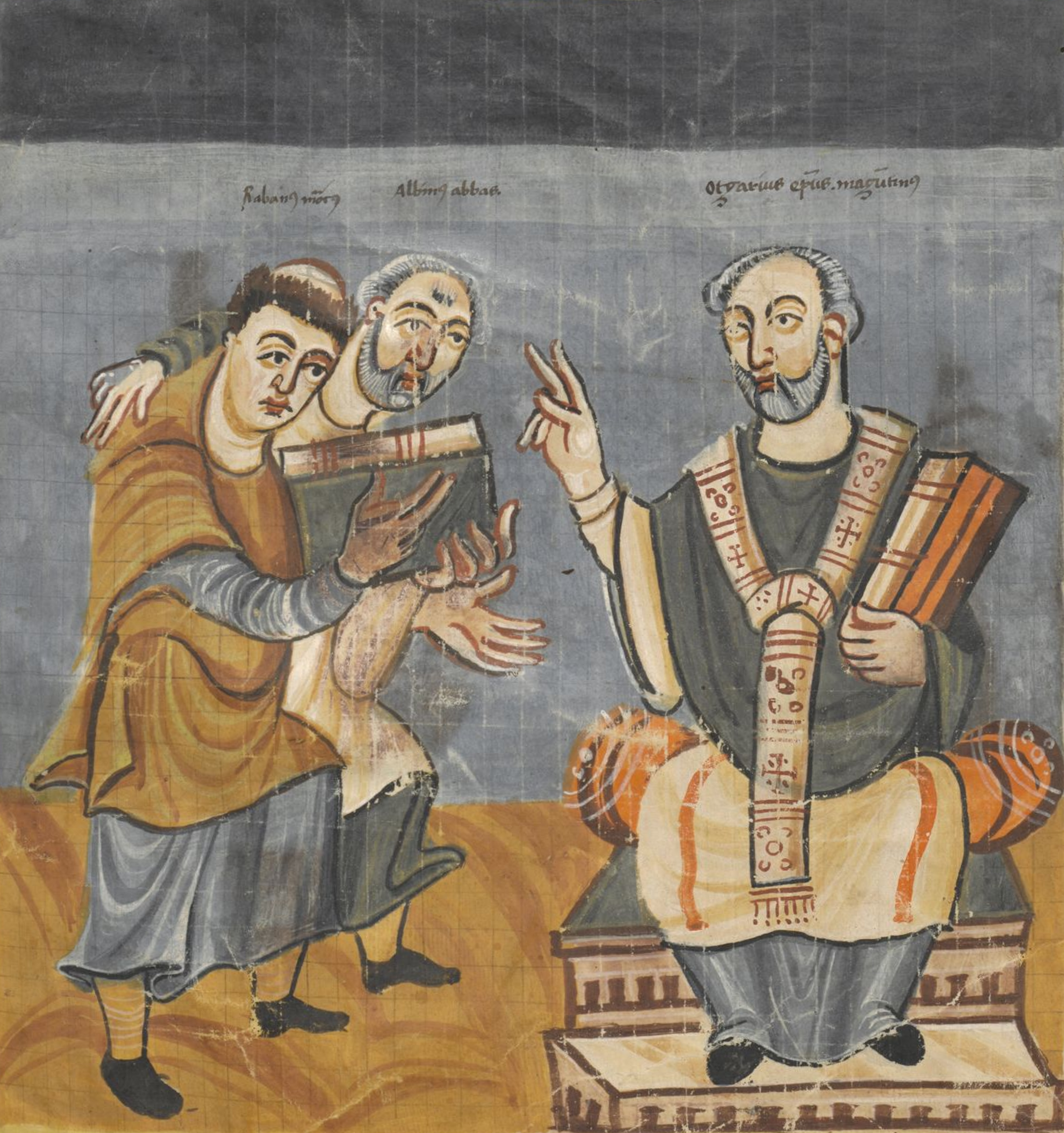

카롤루스는 자신의 궁정을 정치와 행정 중심지뿐 아니라 문화의 중심지로 만드려는 계획을 가지고 있었다. 이에 따라 아인하르트와 영국의 앨퀸, 롬바르디아의 라바누스 마우루스 등과 같은 학자들이 아헨으로 초빙되었다. 카롤루스는 이에 힘입어 교회 신부들의 저술과 고대 작가들의 작품을 소장하는 왕실 도서관을 설립했으며, 젊은 기사들을 가르치기 위해 궁정 학교를 새로이 창설하였다. 또한 올바른 종교 관념과 도덕성을 중시했으며, 올바른 관념에 대한 왜곡을 경계하여 모든 수도원 학교와 성당 학교에 라틴어와 라틴 문학을 집중적으로 공부하라는 지시를 내리기도 하였다. 또한 알퀴누스를 비롯한 저명한 학자들을 초빙하여 교육을 전담하게 했다.

이에 따른 문화적 자부심은 791년경에 나온 《샤를마뉴의 책》 (Libri Carolini)에 잘 반영되어 있다. 이 책은 그리스인들과 교황의 전권 대사가 성상 예배를 찬성하는 제2차 니케아 공의회(787)에 대항하고, 성상 파괴령에 대해서 비판하는 내용을 실었다. 또한 아헨에 라벤나의 산 비탈레 성당을 본으로 한 궁정 성당 등을 건립하여 표본으로 삼기도 했다.

카롤루스 대제의 통치 기간의 상대적인 안정과 스페인과 이탈리아를 통한 더 넓은 지중해 세계와의 접촉, 그리고 궁정으로의 외국 학자들의 유입은 카롤링거 르네상스로 알려진 문화 부흥을 이끌었다. 이 부흥의 시작은 그의 전임자인 카롤루스 마르텔과 피핀 3세 때부터 보이지만, 카롤루스 대제는 지적 생활을 형성하는 데 적극적이고 직접적인 역할을 수행하여 이 부흥을 절정으로 이끌었다. 카롤루스 대제는 더 효과적인 성직자를 양성하기 위해 정책과 직접적인 후원의 문제로 학습을 장려했다. 그의 교육 정책과 목표는 ''일반 권고''와 ''문학 연구 서한''에 요약되어 있다.

궁정의 지적 생활은 벙갈 오브 보비오, 알쿠인, 오를레앙의 테오둘프, 피사의 베드로를 포함한 아일랜드, 앵글로색슨, 서고트, 이탈리아 학자들이 주도했으며, 아인하르트와 앙젤베르트와 같은 프랑크인들도 상당한 기여를 했다. 궁궐에서의 지적 활동 외에도 카롤루스 대제는 교회 학교와 엘리트 및 미래의 성직자 자녀들을 위한 공립 학교를 장려했다. 학생들은 기본적인 라틴어 문해력과 문법, 산술, 그리고 중세 자유 교양 과목을 배웠다. 그들의 교육을 통해 심지어 시골의 사제들조차도 신자들에게 종교적인 문제에 대한 기본적인 교육과 예배에 필요한 문해력을 제공할 것으로 기대되었다. 라틴어는 표준화되었고, 그 사용은 이전 로마 제국보다 훨씬 더 넓은 영토로 확대되어, 중세 시대에 라틴어의 창의성을 유지했다.

카롤링거 시대의 저자들은 법률 논문, 역사, 시, 종교 텍스트를 포함한 방대한 작품을 제작했다. 수도원과 대성당의 필사실에서는 새롭고 오래된 작품을 복사하는 데 주력하여 9세기 동안 약 90,000권의 필사본을 제작했다. 카롤링거 소문자 필기체는 중세 복사본에서 개발되고 대중화되어 르네상스 및 현대 서체에 영향을 미쳤다. 학자 존 J. 콘트레니는 카롤루스 대제와 그의 후계자 시대의 교육 및 학습 부흥을 "카롤링거 유산의 가장 지속적이고 탄력적인 요소 중 하나"로 간주한다.

내정에서 카롤루스는 아인하르트나 앵글로색슨족 출신으로 궁정 부속 학교 교장이 된 알쿠인, 스페인의 테오둘프, 이탈리아에서는 피사의 페트루스나 파울루스 디아코누스 등 국내외의 유명한 학자나 지식인, 수도사를 궁정에 초빙하여[16], 카롤링거 르네상스라고 불리는 라틴어 교육에 기초한 문화 운동을 기획했다. 카롤루스는 교육을 중시하여, 특히 승려 교육에 힘을 쏟아 수도원 학교나 성당 학교를 건설하는 동시에, 고대 고전의 학예에 속하는 서적의 수집 및 서사를 대규모로 시행했다[16]. 카롤링거 소문자체가 기준 서체로 채택되어 왕국 전체에서 사용되었다.

"8세기 말부터 9세기 초에 걸쳐 나타난 고전의 부흥은, 로마의 유산 계승에도 중대하고 결정적인 단계를 이루었다. 이 배경에는 재흥한 로마 제국이 있었다. 엘베 강에서 에브로 강까지, 그리고 칼레에서 로마까지 이어진 이 제국은, 군사적 경제적 수완과 더불어 로마 교회로부터의 축복을 획득한 한 황제의 위엄 있는 인격 덕분에, 일시적이나마 정치적, 종교적인 통일체로 통합되었다. 카롤루스 대제(768-814)의 정치적 수완은 그의 후계자들에게까지 이어지지 않았지만, 그 덕분에 촉진된 문화 운동은 9세기에도 그 기세를 유지하며 10세기까지 이어졌다" (레이놀즈/윌슨)[17].

4. 외교 관계

카롤루스 대제는 활발한 외교 관계를 맺었다. 781년 동로마 제국의 콘스탄티누스 6세의 모후이자 섭정이었던 이레네에게서 자신의 이탈리아 지배를 사실상 승인받았으나, 787년 프랑크 왕국이 동로마 제국이 다스리던 이탈리아 남부를 공격하면서 관계가 악화되었다.[40] 이후 동로마 제국과 아드리아해 연안의 이스트리아와 베네토 지역 지배권을 두고 여러 차례 충돌했다.

800년 카롤루스 대제가 로마 황제로 즉위한 후, 동로마 제국은 이를 황제 칭호에 대한 참칭으로 간주하고 강하게 반발했다. 카롤루스 대제는 동로마 제국에 사절을 보내 황제 칭호를 인정받으려 노력했다. 802년과 803년에는 이레네와 카롤루스 대제 사이에 결혼을 통해 동서 로마 제국을 통합하려는 논의가 오갔으나, 이레네의 폐위로 실현되지 못했다. 812년 미카엘 1세는 카롤루스 대제의 제위를 인정하는 대신, 카롤루스 대제는 남부 이탈리아 일부와 베네치아를 동로마 제국에 양도했다.

790년대부터 아바스 왕조의 칼리프 하룬 알 라시드와 외교 관계를 맺고, 스페인 문제에 대한 상호 관심을 바탕으로 협력했다. 카롤루스 대제는 하룬에게 코끼리를 선물로 요청했고, 하룬은 아불 아바스라는 코끼리를 보냈다. 또한 하룬은 카롤루스 대제에게 예루살렘의 성묘 교회에 대한 명목상의 지배권을 주었다. 그러나 하룬 사후, 칼리프조 내에서 교회와 회당이 파괴되자 카롤루스 대제는 동부 기독교인들에게 자금과 무기를 지원하여 교회와 수도원을 복구하도록 했다.

작센 전쟁 이후 스칸디나비아의 데인족과 국경을 접하게 되면서 군사적 긴장이 발생했다. 800년경부터 데인족의 약탈이 시작되었고, 808년 덴마크 왕 구드프레드는 프랑크 왕국의 침입에 대비하여 슐레스비히에 다네비르케 장성을 쌓았다. 구드프레드는 프랑크 왕국을 침공할 계획을 세웠으나 아헨에서 갑자기 살해당했다. 811년 구드프레드의 후계자 헴밍은 프랑크 왕국과 힐리겐 조약을 체결하여 평화를 맺었다. 카롤루스 대제 생전에 데인족과의 군사적 충돌은 더 이상 없었지만, 이 분쟁은 훗날 바이킹의 침략에 영향을 주었다.[8]

4. 1. 동로마 제국과의 관계

카롤루스 대제는 781년 동로마 제국의 콘스탄티누스 6세의 모후이자 섭정이었던 이레네에게서 자신의 이탈리아 지배를 사실상 승인받았다. 그러나 787년 프랑크 왕국이 동로마 제국이 다스리던 이탈리아 남부를 공격하면서 우호 관계는 깨졌다.[40]카롤루스 대제가 이탈리아를 떠난 후, 베네벤토 공국의 아레키스 2세는 이레네에게 동맹을 제안하며 데시데리우스의 아들 아달기스를 동반한 비잔틴 군대를 보내 롬바르디아에서 프랑크족을 몰아낼 것을 제안했다. 그러나 그의 계획이 마무리되기도 전에 알데키스와 그의 장남 로무알드가 질병으로 사망했다. 카롤루스 대제는 그리모알드를 베네벤토로 돌려보내 공작으로 섬기게 하고 프랑크족의 종주권을 회복했다. 788년 또는 789년 비잔틴 군대가 침공했지만, 프랑크족과 롬바르드족 군대에 의해 격퇴되었다.

786년 카롤루스 대제는 이탈리아 남부로 영향력을 확장하기 위해 베네벤토 공국으로 진군했다. 베네벤토의 아레키스 2세 공작은 살레르노의 요새로 도망쳤으나, 결국 카롤루스 대제에게 항복하고 인질을 바쳤다. 이 인질 중에는 아레키스의 아들 베네벤토의 그리모알드 3세가 포함되어 있었다. 이탈리아에서 카롤루스 대제는 콘스탄티노플에서 온 사절들과도 만났다. 이레네 황제는 787년 제2차 니케아 공의회를 소집했지만, 카롤루스 대제에게 알리거나 프랑크 주교들을 초대하지 않았다. 카롤루스 대제는 이러한 배척에 대한 반발로, 그의 딸 로트루데와 콘스탄티누스 6세의 약혼을 파기했다.

카롤루스 대제는 대관식 이후 콘스탄티노폴리스로부터 황제의 칭호를 인정받으려 했다. 802년과 803년 카롤루스 대제와 이레네 사이에 여러 차례 사절단이 오갔다. 당시 비잔틴 연대기 작가인 테오파네스에 따르면, 카롤루스 대제는 이레네에게 결혼을 제안했고, 이레네는 이를 거의 수락할 뻔했다. 그러나 이레네는 폐위되었고, 니케포로스 1세가 그 자리를 대신했다. 두 제국은 니케포로스 치세 동안 아드리아해 (특히 이스트리아와 베네토)의 지배권을 놓고 여러 차례 충돌했다. 카롤루스 대제는 평화를 위해 810년 콘스탄티노폴리스에 사절을 보내 베네토에 대한 주장을 포기했다. 니케포로스는 사절이 콘스탄티노폴리스를 떠나기 전에 전투에서 사망했지만, 그의 사위이자 계승자인 미하일 1세는 평화를 확정하고 아헨에 자신의 사절을 보내 카롤루스 대제를 황제로 인정했다.

카롤루스가 로마 황제로 대관되자, 콘스탄티노폴리스의 황제는 카롤루스의 대관을 황제 칭호의 참칭으로 간주하고, 서방의 제위를 주장하기 위해서는 동로마 황제의 승인이 필요하다고 강경하게 반발했다. 카롤루스는 자신의 황제 칭호를 제국 동방에서도 승인받기 위해 동로마 제국의 궁정에 사절을 보냈다. 동로마 제국의 여제 이레네로부터 이레네와 카롤루스에 의한 동서 로마 제국을 통일하기 위한 결혼이 제안되었고, 이 제안에 카롤루스도 긍정적이었지만, 곧 이레네가 쿠데타로 실각했기 때문에, 이 결혼은 실현되지 못했다. 동로마 제국은 처음에는 카롤루스의 황제권을 쉽게 승인하려 하지 않았지만, 812년에 마침내 양자 간에 타협이 성립하여, 동로마 황제 미카엘 1세는 카롤루스의 제위를 인정하고, 대신 카롤루스는 남부 이탈리아 일부와 상업이 번성한 베네치아를 동로마 영토로 양도하는 것을 승인했다. 다만, 이 때에도 동로마 측에서는 "로마인의 황제"는 콘스탄티노폴리스의 동로마 황제뿐이라고 하여, 카롤루스에게는 "로마인의 황제"가 아닌 "프랑크인의 황제"로서의 지위를만을 인정했다.

서유럽적 입장에서 본다면, 지금까지 지중해 세계에서 유일한 황제였던 동로마 황제에 대해, 서유럽의 게르만 사회에서도 황제가 탄생한 것은 큰 의미를 지니며, 로마 교회와 서유럽은 동로마 황제의 종주권으로부터 정치적, 정신적 독립을 이루었다고 평가받고 있다.

4. 2. 아바스 왕조와의 관계

카롤루스 대제는 790년대에 스페인 문제에 대한 상호 관심으로 아바스 칼리프 하룬 알 라시드에게 사절을 보내 외교적 접촉을 시작했다. 우정의 초기 신호로 카롤루스 대제는 하룬에게 코끼리를 선물로 요청했고, 하룬은 아불 아바스라는 이름의 코끼리를 제공했는데, 이 코끼리는 802년 아헨에 도착했다. 하룬은 또한 자신이 전쟁 중이던 비잔틴과의 관계를 약화시키려 했다. 그의 외교 활동의 일환으로, 하룬은 카롤루스 대제에게 예루살렘의 성묘 교회와 다른 선물에 대한 명목상의 지배권을 주었다. 아인하르트는 카롤루스 대제가 "그들의 통치 아래 살고 있는 기독교인들에게 약간의 도움과 구제를 얻기 위해" "바다 너머의 왕들과의 우정을 열렬히 추구했다"고 기록했다. 현존하는 행정 문서인 바젤 롤은 이 목표를 달성하기 위해 팔레스타인에서 그의 요원들이 수행한 작업을 보여준다.하룬의 죽음은 계승 위기를 초래했고, 그의 후임자들 아래서 칼리파조 내의 교회와 회당이 파괴되었다. 직접 개입할 수 없었던 카롤루스 대제는 동부 기독교인들에게 특별 주조 동전과 무기를 보내 그들의 교회와 수도원을 방어하고 복원하도록 했다. 비문이 새겨진 이 동전들은 또한 제국의 중요한 선전 도구였다. 요하네스 프리드는 하룬의 죽음 이후 바그다드와의 관계 악화가 811년 미하일 1세와의 카롤루스 대제의 평화로 이어진 콘스탄티노폴리스와의 새로운 협상의 동기가 되었을 수 있다고 썼다.

798년부터 799년 사라센 해적들은 코르시카와 사르디니아를 침략했고, 799년에는 발레아레스 제도에도 종종 쳐들어왔다. 제노바와 토스카나의 귀족들은 이들을 막지 못한다 하여 카롤루스 대제의 권위에 도전했다. 그는 바그다드로 사자를 보내 침략을 중단할 것을 촉구했고, 797년 바그다드의 칼리프 하룬 알 라시드와 협정을 체결한다.

4. 3. 덴마크와의 관계

792년 노달빙기아를 정복한 후, 프랑크 왕국의 국경은 스칸디나비아반도와 접경하게 되었다. 스칸디나비아반도에 있던 덴마크인과 핀란드인들은 카롤루스 대제가 각지를 정복한 뒤 이상한 종교로 세뇌한다는 소문을 듣고 분노와 공포감을 품게 되었다.[8]808년 덴마크의 왕 고드프리(Godfred)는 덴마크를 보호하고자 다네비르케(Danevirke) 지협에서 슐레스비히에 이르는 지역에 장성을 쌓았다. 다네비르케 장성을 거의 다 쌓았을 무렵 덴마크의 해적이 프랑크 왕국의 영토인 프리슬란트와 플랑드르를 습격하고 돌아갔다. 고드프리는 프리슬란트 침공으로 프랑크 족의 침략이 두려워 프랑크 왕국을 방문했다가 아헨에서 갑자기 살해당했다. 출병을 계획했던 카롤루스는 계획을 취소했다. 고드프리의 조카이자 계승자인 헤르만은 811년 하순 프랑크 왕국을 방문하여 힐리겐 조약을 체결한다.[8]

스칸디나비아는 카롤루스 대제의 작센족과의 전쟁을 통해 프랑크 세계와 접촉하게 되었다. 데인족의 카롤루스 대제 영토에 대한 약탈은 800년경부터 시작되었다. 카롤루스 대제는 804년 작센에서 마지막 원정을 벌여, 엘베 강 동쪽의 작센 영토를 점령하고 작센족을 몰아낸 후, 그 땅을 오보트리테 동맹국에게 주었다. 덴마크 왕 구드프레드는 프랑크의 세력 확장에 불안감을 느껴 카롤루스 대제와 만나 평화를 협상하고 (아마도) 그에게 피신한 작센족을 인도할 것을 제안했지만, 회담은 실패했다.[8]

808년까지 북부 국경은 평온했지만, 구드프레드와 몇몇 슬라브 동맹 부족들이 오보트리테 영토에 침입하여 영토의 절반 이상에서 조공을 갈취했다. 이에 대응하여 젊은 카를은 군대를 이끌고 엘베 강을 건넜지만, 구드프레드의 슬라브 동맹군 일부만 공격했다. 구드프레드는 809년에 다시 외교적 제안을 시도했지만, 평화는 이루어지지 않은 것으로 보인다. 810년 덴마크 해적들이 프리시아를 약탈했지만, 그들이 구드프레드와 관련이 있는지는 불확실하다. 카롤루스 대제는 프리시아를 확보하기 위해 군대를 보냈고, 그 자신은 구드프레드를 상대로 군대를 이끌었는데, 그는 황제에게 직접 전투를 걸었다고 전해진다. 카롤루스 대제가 도착하기 전에 구드프레드가 자신의 부하 두 명에게 살해당하면서 전투는 벌어지지 않았다. 구드프레드의 조카이자 후계자인 헴밍은 즉시 평화를 구했고, 카롤루스 대제의 사촌 발라가 이끄는 위원회가 811년에 덴마크인과 합의에 도달했다. 덴마크인들은 카롤루스 대제 통치 기간 동안 더 이상 위협이 되지 않았지만, 이 전쟁과 작센에서의 그들의 초기 확장의 영향은 9세기 후반 유럽 전역에서 격렬한 바이킹 약탈을 일으키는 데 기여했다.[8]

작센 정복으로 그 북쪽에 거주하는 데인족과의 군사적 긴장이 높아졌지만, 카롤루스 대제가 살아있는 동안에는 교착 상태가 지속되었다.[8]

5. 유산과 영향

카롤루스 대제가 죽자 프랑크 왕국은 급속히 쇠퇴하기 시작했다. 남쪽에서는 이슬람 세력이 지중해의 제해권을 장악했고, 북쪽에서는 바이킹족이, 동쪽에서는 마자르족이 침공해왔다.[41] 그러나 그의 후계자들은 이를 제대로 막아내지 못했다.

40년간의 치세 동안 카롤루스 대제는 주변 국가들을 정복하여 대부분의 게르만 족과 갈로 로망족을 하나의 국가와 종교로 통일했다. 이는 후대 작가들에게 많은 영감을 주어 낭만적인 작품, 무훈시, 희극의 소재가 되었다. 또한 고전 문화, 그리스도교, 게르만 민족 정신이라는 유럽을 형성하는 3대 요소를 통합한 인물로 평가받아, 후대 유럽 국가들은 카롤루스 대제에게서 전통과 정통성을 찾으려 했다.

그의 사후 프랑크 왕국은 로타르 1세 대에 이르러 셋으로 분열되었다. 884년 뚱보왕 카롤루스가 일시적으로 재통일했지만, 바이킹과 마자르족의 침략을 막지 못하고 제국은 붕괴되었다. 그러나 신성 로마 제국의 오토 1세는 스스로 카롤루스의 계승자를 자처했고, 교황 파스칼리스 3세는 프리드리히 1세의 요청으로 1165년에 카롤루스를 성인으로 추증(追贈)했다.[24] 프리드리히 2세는 그의 묘소를 금으로 장식했다. 프랑스에서도 필리프 2세가 카롤루스를 기리는 전통을 되살렸다.

이후 카롤루스 대제는 중세 유럽과 르네상스 시대의 각종 민담, 문학, 작품의 소재가 되었다. 《롤랑의 노래》와 같은 민간 전설이나 시가 문학에도 등장하며, 오늘날 서유럽의 기반을 닦은 왕으로 묘사되기도 한다.

샤를마뉴의 치세 동안의 안정과 평화는 그가 죽은 지 오래가지 못했다. 루트비히 1세의 치세는 여러 아들들의 반란을 포함한 갈등으로 얼룩졌다. 루트비히의 사후, 제국은 그의 아들들에 의해 베르됭 조약에 따라 서프랑크·동프랑크·중프랑크로 분할되었다. 중프랑크는 그 후 여러 세대에 걸쳐 몇 차례 더 분할되었다. 카롤링거 왕가는 911년까지 동프랑크(후에 독일 왕국)에서, 987년까지 서프랑크(나중에 프랑스 왕국)에서 몇 차례 중단이 있었지만 통치했다. 887년 이후, 황제의 칭호는 924년에 소멸되기 전까지 일련의 비왕조적 이탈리아 통치자들에 의해 산발적으로 유지되었다. 동프랑크 왕 오토 1세는 이탈리아를 정복하고 962년에 황제로 즉위했다. 이 무렵, 샤를마뉴의 옛 제국의 동부와 서부는 이미 뚜렷한 언어와 문화를 발전시켰다. 오토는 신성 로마 제국을 창건(혹은 재건)했는데, 이 제국은 나폴레옹 전쟁 중인 1806년 신성 로마 제국의 해체 때까지 존속했다.

역사가 제니퍼 데이비스에 따르면, 샤를마뉴는 "중세 통치를 발명"했으며 그의 영향력은 적어도 19세기까지 볼 수 있다고 한다. 샤를마뉴는 그의 통치의 영향력과 대륙의 넓은 지역에 걸쳐 남긴 유산 때문에 종종 "유럽의 아버지"로 알려져 있다. 그가 세운 정치 구조는 그의 카롤링거 후계자들을 통해 유지되었으며, 11세기까지 지속적으로 영향을 미쳤다.

샤를마뉴는 카페 왕조, 오토 왕조, 룩셈부르크 가문, 이브레아 가문을 포함한 여러 유럽 통치 가문의 조상이었다. 오토 왕조와 카페 왕조는 카롤링거 왕조의 직계 후계자로서 샤를마뉴의 유산을 이용하여 정통성과 위신을 높였다. 오토 왕조와 그 후계자들은 중세 시대에 아헨에서 독일 대관식을 거행했다. 프랑스의 필리프 2세가 에노의 이자벨 (샤를마뉴의 직계 후손)과 결혼한 것은 그들의 아들 루이 8세의 정통성을 높이는 징표로 여겨졌으며, 프랑스 왕가의 샤를마뉴 유산과의 연관성은 군주제가 끝날 때까지 강조되었다. 프리드리히 1세 바르바로사와 나폴레옹과 같은 독일과 프랑스의 통치자들은 샤를마뉴의 영향을 언급하고 그와 자신들을 연관시켰다. 독일과 프랑스 군주는 모두 자신을 샤를마뉴의 후계자로 여겼으며, 그를 자신의 재위 목록에서 "샤를 1세"로 열거했다.

아헨시는 1949년부터 샤를마뉴를 기리는 국제상(카를스프라이스)을 수여하고 있다. 이 상은 유럽 통합을 증진하는 사람들에게 매년 수여된다. 이 상의 수상자로는 리하르트 폰 쿠덴호페-칼레르기 (범유럽 운동의 창시자), 알치데 데 가스페리, 윈스턴 처칠 등이 있다.

카롤루스 대제는 사후 중세 작가들에게 자주 등장하는 소재이자 영감의 원천이었다. 요하네스 프리드는 에인하르트의 『카롤루스 대제의 생애』에 대해 "사라진 문학 장르인 세속적 전기 분야를 부활시켰다고 할 수 있다"고 말했다. 에인하르트는 저서의 구조와 양식을 구성하기 위해 수에토니우스의 『로마 황제 열전』, 키케로의 웅변, 타키투스의 『아그리콜라』와 같은 고전 자료를 활용했다. 카롤링거 시대에는 군주를 위한 거울 장르가 부활하기도 했다. 865년경에 쓰여진 라틴어 시 『카롤루스 대제의 환상』의 저자는 사실(명백히 에인하르트에게서 얻은)과 9세기 후반, 카롤루스 대제 가문의 내전 이후 쇠퇴에 대한 자신의 관찰을 바탕으로, 카를이 꿈속에서 예언적인 유령을 만나는 환상적인 이야기를 만들었다. 노케르의 『카롤루스 대제의 업적』은 카롤루스 대제의 증손자인 샤를 2세에게 헌정되었으며, 황제의 통치자로서의 자질을 강조하기 위해 도덕적인 일화를 제시하고 있다.

신화와 숭배의 대상으로서의 카롤루스 대제는 수세기에 걸쳐 성장했다. 마티아스 베처는 그에 대해 1,000개 이상의 전설이 기록되어 있으며, 이는 후대의 황제나 왕들을 훨씬 능가한다고 기록했다. 후기 중세 작가들은 카롤루스 대제를 십자군이자 기독교 전사로 묘사했다. 카롤루스 대제는 프랑스 연대기로 알려진 중세 문학 사이클의 주요 인물이다. 십자군 전쟁 중에 시작된 이 사이클의 작품들은 이슬람교도와의 전쟁에서 기독교 기사들의 지도자로서 황제의 특징을 중심으로 한다. 이 사이클에는 『롤랑의 노래』와 같은 무훈시프랑스어(서사시)와 『히스토리아 카롤리 마그니』, 즉 『(가짜) 투르핀 연대기』와 같은 연대기가 포함된다. 카롤루스 대제는 기독교 왕의 전형으로서 중세 문학과 예술에서 중요한 인물인 아홉 위인 중 한 명으로 묘사되었다. 이러한 전설에서 그의 핵심적인 역할에도 불구하고, 작가 토머스 불핀치는 "소설가들은 그를 종종 나약하고 정열적이며, 배신적인 조언자들의 희생자, 그리고 그의 옥좌 유지를 위해 그의 용맹에 의존하는 격동적인 남작들의 자비에 맡겨지는 존재로 묘사한다"고 언급했다.

에인하르트의 『생애』와 다른 자료들이 출판되면서 근대 초기 카롤루스 대제에 대한 관심이 더욱 학문적으로 고조되었다. 정치 철학자들은 그의 유산을 논쟁했다. 몽테스키외는 그를 최초의 입헌 군주이자 자유 시민의 보호자로 여겼지만, 볼테르는 그를 전제 군주이자 암흑 시대의 대표자로 보았다. 16세기 초부터 독일과 프랑스 작가들 사이에서 카롤루스 대제의 "국적"에 대한 논쟁이 시작되었다. 이러한 대조적인 초상화—프랑스적 카롤루스 대제 대 독일의 ''Karl der Große''—는 나폴레옹이 카롤루스 대제의 유산을 이용하고 독일 민족주의가 부상하면서 19세기에 특히 두드러졌다. 독일 역사학 및 대중의 인식은 베르덴 학살에 초점을 맞추었으며, 카롤루스 대제를 게르만 작센족의 "학살자"로 강조하거나, 위대한 독일 통치자의 유산의 불행한 부분으로 평가 절하했다. 나치 독일의 선전은 처음에는 카롤루스 대제를 독일의 적으로 묘사하여, 독일 국민의 자유와 토착 종교를 빼앗기 위해 노력한 프랑스 통치자로 여겼다. 이는 아돌프 히틀러가 서로 다른 독일 부족들을 하나의 공통된 국가로 통합한 위대한 인물로서의 카롤루스 대제의 초상을 지지하면서 빠르게 바뀌었고, 히틀러는 카롤루스 대제의 유산을 팽창주의 정책의 이념적 모델로 활용할 수 있게 되었다.

제2차 세계 대전 이후의 역사 기술은 민족주의적 인물보다는 "유럽의 아버지"로서의 카롤루스 대제에 초점을 맞추었으며, 이 견해는 19세기 독일 낭만주의 철학자 프리드리히 슐레겔에 의해 처음 제기되었다. 이러한 견해는 카롤루스 대제가 유럽 통합의 정치적 상징으로 채택되도록 이끌었다. 현대 역사가들은 앙리 피렌의 연구를 따라 카롤루스 대제를 더 넓은 지중해 세계의 맥락에 점차적으로 위치시키고 있다.

카롤루스 대제는 프랑스 트럼프에서 하트 킹의 모델이 되었다.

'''중세 라틴 문학'''에서 카롤루스 대제는 알쿠인을 비롯한 많은 학자·시인들에게 칭송받았다. 이러한 작품에서는 카롤루스 대제의 랑고바르드 정복, 대 작센 전쟁, 바이에른 공작 타실로 제압 등의 군공, 기독교 신앙, 예술 보호, 아헨 시 건설 등이 칭송되었다.[27]

'''중세 프랑스 문학'''에서는 "사라센인, 때로는 작센인(『작센인의 노래』)과의 전쟁에서 샤를마뉴의 무훈을 이야기하는" 시군이 생겨났다. 이는 "왕의 시군"이라고 불렸으며, 『롤랑의 노래』, 『샤를마뉴의 순례』, 『아스프르몽의 노래』 등으로 구성되었다. "『샤를마뉴의 순례』는 희극적인 어조를 띠고 있지만, 그렇다고 옹호론적인 의도를 버리고 있는 것은 아니다. 즉, 샤를마뉴를 중심으로 모인 프랑크인들이 무모한 ≪허풍≫을 실제로 수행할 수 있었던 것도 하느님의 가호가 있었기 때문이다"[28]

'''중세 독일 문학'''에서도 카롤루스 대제와 그 신하들을 둘러싼 작품이 생겨났지만, 그것들은 프랑스 무훈시의 번안이라고 할 수 있었으며, 종교적인 색채가 더 강하게 나타났다. 콘라트 사제 『롤란트의 노래』는 프랑스 무훈시의 걸작 『롤랑의 노래』의 번안이지만, 작품 서두에서 작가는 "어떻게 저 뛰어난 남자가 신의 나라를 얻었는가(를 쓴다). 그 사람은 바로 카롤루스 대제이다. 황제는 신 앞에 있다. 왜냐하면 황제는 신과 함께 많은 이교 국가를 정복하고, 기독교도의 명예를 드높였기 때문이다."라고, 롤랑 중심의 이야기를 카롤루스 대제 중심의 이야기로 바꾸었다.[29] 볼프람 폰 에셴바흐의 『빌레할름』은 프랑스 "기욤 드 랑주의 시군"에 속하는 무훈시 『알리샹』을 바탕으로 한 작품이다. 이 이야기의 주인공은 카롤루스 대제의 후계자 루트비히 1세 경건왕의 중신 빌레할름이다. 남프랑스에 변경백으로서 거성을 둔 그는 침입해 온 이교도 세력에게 한 번 패배하자, 구원을 요청하기 위해 루트비히 1세에게 간다. 빌레할름과 그의 일족은 루트비히 왕에게 제국 군대의 파견을 호소하면서 "카롤루스 황제의 용기를 계승하고, 선조로부터 물려받은 명예를 더럽히지 말아 주십시오"라고 카롤루스 대제의 이름을 자주 언급한다. 제국 군대의 지휘관으로 지명되어 이교도에게 복수를 하는 주인공은 카롤루스 대제의 정신을 계승하는 용자로 묘사된다.[30]

카롤루스 대제를 둘러싼 '''전설'''은 많다. 그림 형제 『독일 전설집』 458번 "아헨 근처 호수의 반지"와 459번 "황제와 뱀"은 카롤루스 대제와 도시 아헨과의 깊은 관계에 대해 이야기하고, 455번 "프랑크푸르트 시 건설"은 도시 이름의 유래를 카롤루스 대제 군대와의 관련성에서 설명하며, 544번 "백조의 기사"와 545번 "뛰어난 게르하르트 슈반"에서는 대제가 백조의 기사 전설과 연결된다. 444번 "카롤루스의 헝가리 귀환"은 장기간의 원정 중 위기에 처한 왕비를 구하기 위해 3일 만에 헝가리에서 아헨으로 돌아온 모습을 이야기한다. 22번 "뉘른베르크의 카롤루스 황제"는 황제가 동시의 깊은 우물에 있다고 이야기하며, 28번 "운터스베르크의 카롤루스 황제"에서는 황제가 왕홀을 들고 왕관을 쓴 모습 그대로 산 속에 있다고 한다. 26번 "카롤루스 황제의 출발"에서는 카롤루스 대제가 전군과 함께 오덴베르크 산 속에 있다가, 전쟁이 발발하기 전에 산이 열리고, 황제가 거기서 나와 뿔피리를 불고, 다른 산으로 이동한다고 전한다. 481번 "카롤루스의 묘소를 방문한 오토 3세"에서는 살아있는 듯한 모습의 카롤루스 대제를 오토가 보았다고 한다. 460번 "카롤 왕"은 매우 긴 전설로, 카롤루스 대제가 로마 황제가 되어 여러 나라를 평정하는 과정과 그의 죽음을 이야기하지만, 협력한 교황 레오를 카롤루스 대제의 형제로 묘사하는 것이 독특하다. 카롤루스 대제를 둘러싼 전설에 나타나는 다수의 모티프의 적지 않은 부분은 다른 황제·왕의 전설에도 나타나지만, 카롤루스 대제의 경우, 그 모티프의 다양성은 다른 사람의 추종을 불허한다고 할 수 있을 것이다.[31]

6. 가계

카를 마르텔을 할아버지로, 피핀 3세를 아버지로 둔 카롤루스 대제는 여러 명의 왕비와 후궁을 두었으며, 그 사이에서 많은 자녀를 얻었다.

| 배우자 | 자녀 | 비고 |

|---|---|---|

| 이멜트루다 | ||

| 데시데리아 | 없음 | 랑고바르트의 왕 데시데리우스의 딸 |

| 힐데가르트 드 빈츠가우 | ||

| 파스트라다 | 후궁에서 정궁으로 승격 | |

| 루이트가르트 | 없음 | |

| 첩 | 자녀 | 비고 |

| 게르수니다 | 아달트루드 (774년 -) | |

| 마델가르트 | 로우하이트 (775년 - 852년) | |

| 비엔나의 아말트루드 | 알페다 (794년 - ?) | |

| 레지나 | ||

| 에틸린드 |

카롤루스 대제는 딸들의 결혼을 쉽게 허락하지 않아 딸들이 자유롭게 결혼하여 문제를 일으키기도 했다.[35] 일설에는 카롤루스 대제가 딸들과 근친상간 관계를 맺었기 때문이라는 이야기도 있으며, 여동생 기젤라와도 관계를 맺어 롤랑이 태어났다는 전설이 중세 시대에 퍼지기도 했다.[35]

참조

[1]

웹사이트

Laureates

https://www.karlspre[...]

[2]

웹사이트

Charlemagne Crowned Imperator Romanorum by Pope Leo III on 25 December 800.

https://www.italiana[...]

[3]

논문

カール大帝の列聖(1165年)について

https://opac.tenri-u[...]

天理大学学術研究委員会

[4]

서적

歴史学事典 12 王と国家

弘文堂

[5]

서적

物語 ベルギーの歴史

中公新書

[6]

간행물

Lexikon des Mittelalters

Artemis

[7]

서적

Historische Sagen

Beck

[8]

간행물

Deutsche Sagen

Diederichs

[9]

서적

北アジア史研究 鮮卑柔然突厥篇

同朋舎出版

[10]

서적

中世世界とは何か ヨーロッパの中世1

岩波書店

[11]

서적

西欧中世史事典―国制と社会組織―

ミネルヴァ書房

[12]

서적

ライン河 ヨーロッパ史の動脈

岩波新書

[13]

서적

オランダ史

白水社

[14]

서적

図説 オランダの歴史

河出書房新社

[15]

서적

地球紀行 世界遺産の旅

小学館

[16]

서적

近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで

朝倉書店

[17]

서적

古典の継承者たち-ギリシア・ラテン語テクストの伝承にみる文化史-

国文社

[18]

문서

世界大百科事典

平凡社

[19]

서적

カロリング帝国とキリスト教会

文理閣

[20]

서적

The Crisis of the Church and State 1050-1300.

トロント大学出版部

[21]

서적

Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium AD 527-1204

Routledge

[22]

서적

時間の民族史―教会改革とノルマン征服の神学

勁草書房

[23]

서적

キリスト教の歴史

講談社学術文庫

[24]

서적

騎士の時代 ドイツ中世の王家の興亡

法政大学出版局

[25]

서적

Lexikon der Heiligen

Deutscher Taschenbuch Verlag

[26]

서적

Lexikon der Heiligen

Deutscher Taschenbuch Verlag

[27]

간행물

Lexikon des Mittelalters

Artemis & Winkler

[28]

서적

中世フランス文学入門

白水社

[29]

간행물

Das Rolandslied des Pfaffen Konrad

Fischer Bücherei

[30]

간행물

ヴィレハルム

[31]

간행물

Deutsche Sagen

Diederichs

[32]

서적

ビザンツ帝国史

東海大学出版社

[33]

서적

ヨーロッパ世界の誕生

創文社

[34]

논문

地中海商業史とフランク政治史:ピレンヌ・テーゼについての覚書

[35]

서적

英雄の神話的諸相――ユーラシア神話試論I――

中央大学出版部

[36]

서적

'Katalog zur Ausstellung „Frauen und Kunst im Mitelalter“'

Hinz & Kunst

1983

[37]

서적

ドイツ伝説集

Diederichs

1993

[38]

서적

ドイツ伝説集

Diederichs

1993

[39]

문서

바티칸의 기원

[40]

문서

그러나 장애가 있던 장남 곱사등이 피핀에게는 왕위수여가 제외되었다.

[41]

서적

역사 속으로 떠나는 배낭여행

북코리아

2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com